一人ひとりが

私らしく。

保育の特徴

モンテッソーリ教育

基本的な考え方は、「子どもは本来、自分の中に成長していこうとする<生命力>を持っており、適切な時期に適切な環境が与えられれば、自らの意志で成長していく」というものです。

モンテッソーリ教育は、イタリア人のマリア・モンテッソーリ(1870~1952)により、見出された教育体系です。

モンテッソーリは、イタリアで初めての女性医学博士になった人であり、1900年代初頭のローマで、子ども中心の教育法を確立し、「子どもの家」と呼ばれる保育施設でその実践を重ねました。そうして子どもの自然な成長発達をとことん見つめる中で見出されたこの教育法とその成果は、関係各所から驚きを持って迎えられ、結果としてその後、世界中に広まっていきました。これが「モンテッソーリ教育」のルーツです。

そのモンテッソーリ教育において、一番大切にしているのは、「自立した子どもに育つこと」です。

芙蓉園では、「自由な環境」の中で自発的に活動する時間を大切にしています。

自分の意思で選んだことを、夢中になって、深い集中の中で最後までやり通す経験を重ねていくことで、子どもの自身の内面には、人間的・精神的な育ちが深まっていきます。そして自ずから育まれた自信や自尊心を通じて、子どもは自立していきます。

自分で考え、自分で判断し、自分で決定して行動すること。

こうして育まれた人間的土台は、生涯に渡りあらゆることに挑戦していく際の基本となるものです。

幼少期からの文字や数字といった早期教育ももちろん大切なことではあります。

しかしそうした大人の安心を追求するよりも、まずはこれからあらゆる方向に花開く可能性をもつ幼児期の今だからこそ、こうした本源的土台を丁寧に耕し、深めていくことが大切であると私たちは考えています。

保育の特徴

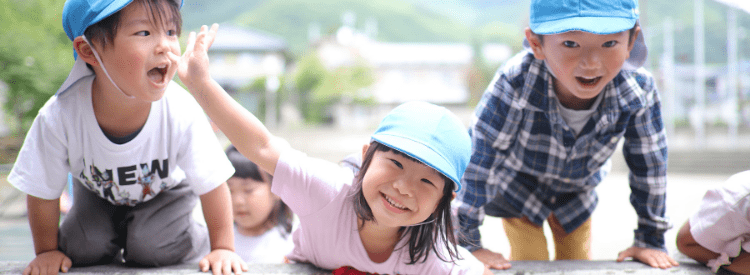

たて割り保育

3歳以上児は3クラスあり、それぞれのクラスに年少児・年中児・年長児が在籍し、異年齢が混合して共同生活をする“たて割り保育”(異年齢保育)を実践しています。異なる年齢同士での関わりを通して、育ち合い学び合う機会に恵まれた日々を過ごしています。

見て学び、自分で実際にやってみて学び、そして教えて学ぶ。

かつての地域社会にあって今失われつつある、子ども間の豊かなやり取りに溢れた環境がここにはあります。

また特に年長児は、小学校就学に向けたプログラムと時間を用意しています。文字や数字の世界への導入は、日々の生活の中からモンテッソーリ教育システムを通して実践しています。

加えて日本以外の文化に親しむ異文化コミニュケーション教育も行っています。

そして特に3歳以上児クラスから、1年を通じて一人一人の主体性を重んじることと合わせて、集団で一つの目標に向かって協力協調し、努力を重ねる体験も大切にしています。

クラス編成

0・1歳児

こもも組

2歳児

もも組

3・4・5歳児(たて割り保育)

すみれ組/すずらん組/たんぽぽ組

教育・保育の内容

子どもたちが心身を解放し、豊かに毎日をすごせるよう、

整えている環境についてご紹介します。

1

生活教育

水の使い方、衣服をはじめとする身の周りの始末、食卓の準備、食事のマナー、食後の片付け、対人関係の諸問題、指先の器用性、動植物の世話、全身運動の調整・発達など。

2

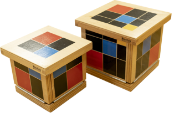

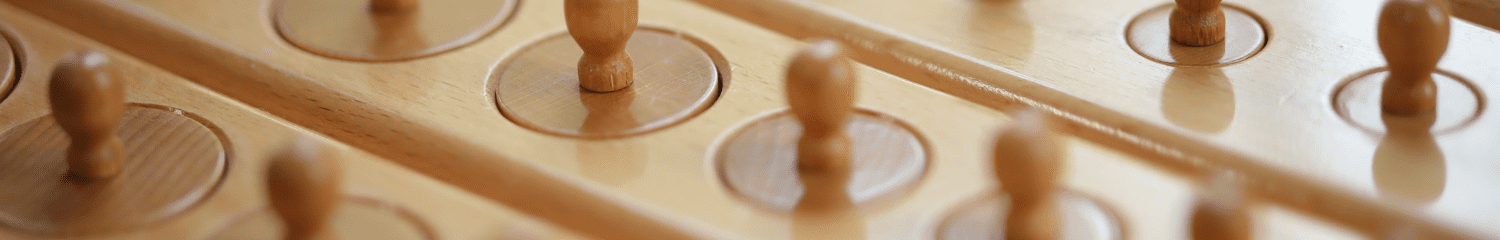

感覚教育

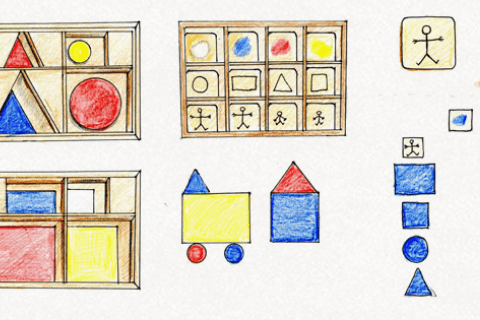

幼児期は、特に感性に訴える印象を敏感に吸収する時期です。子どもの精神的自我を整え、育てるため、「モンテッソーリの感覚教具」による感覚活動に誘う。

3

数の教育

感覚で体験した印象を、秩序だてて、抽象化する能力を育成します。

4

言語教育

「話しことば」をより豊かにし、「書きことば」の世界へ導入します。

5

コスミック(宇宙)教育

地理学、生物学、歴史学、物理学、科学など、COSMOS(偉大な秩序と調和)へのあこがれの芽ばえを、日常生活の場面を捉えて養う。

日本人固有の文化を年間行事を通じて経験しながら、異文化への興味関心も養う。英語を中心とした異文化コミニュケーション教育(年長児から)

6

芸術教育

美的感受性を大切にし、想像的活動を助成する。 また芸術活動を通して、自己を表現する契機としていく。

7

音楽

2歳児から外部講師による「音楽の時間」に週に1回参加

8

体育

3歳児から外部講師による「体育の時間」に週に1回参加